《汽车驾驶自动化技术及产业发展白皮书》的发布,在网友中引发了热烈讨论。当下的“智驾”究竟处于何种水平?激光雷达又有着怎样的意义?高阶与低阶辅助驾驶该如何明确界定?一系列问题依旧没有确切的答案。

而近期又有部分品牌在强化辅助驾驶系统的部分功能,看起来相当抢眼。

笔者认为不论是综合白皮书内容解读还是依据现行国标分析,以下六点都是汽车爱好者们应当搞清楚的客观事实。

具体为:

泊车功能≠自动驾驶激光雷达≠高阶智驾芯片算力≠水平高低行驶数据≠训练数据云端算力≠成长能力高阶低阶≠自动驾驶

在前往为车辆进行质保时,偶遇了一位老朋友,随后便聊起了泊车功能以及托底逻辑相关的话题。令人担忧的是,部分终端销售人员又出现了“满嘴跑火车”的情况。察觉到这一现象后,笔者当即向其管理人员反馈,并着重阐述了此事的严重性。

有些汽车终端销售人员存在认知误区,将诸如自动泊车或者记忆泊车等功能等同于自动驾驶。然而事实上,真正的自动驾驶是指在公共道路上正常行驶状态下实现的高度或者完全自动化,而非局限于特定场景下的倒车、挪车操作。

现阶段其实并没有真正的自动驾驶,这一评价是面向所有量产并向个人汽车用户(C端)销售的所有车辆的评价。

可是有些网友说“有激光雷达就算高阶智驾,”观点正确吗?

答案:

有激光雷达和智驾系统是否属于高阶、高度或完全自动驾驶没有一点关系。

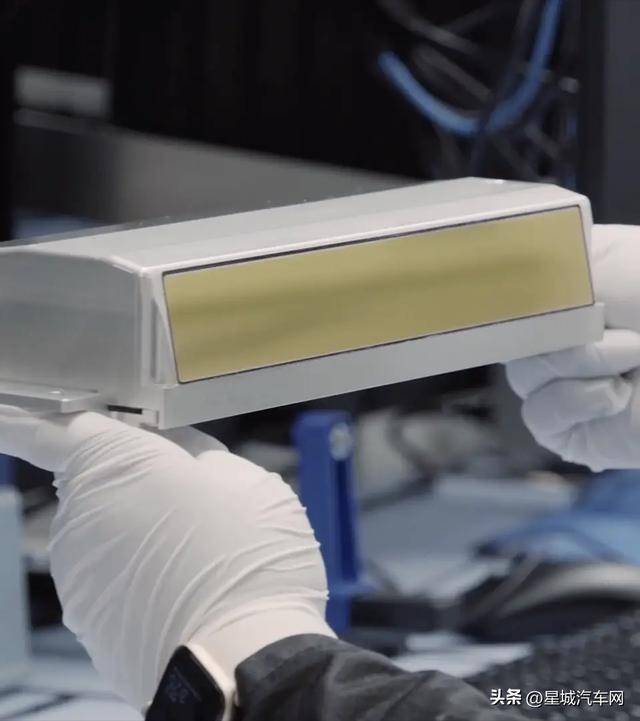

汽车配备的传感器种类繁多,若将超声波雷达视作手,毫米波雷达当作耳朵,摄像头比作眼睛,那么激光雷达便如同“眼镜”一般。在光线特殊的场景中,比如大逆光环境,摄像头因进光量受限难以看清前方路况,而激光雷达却能凭借反射感知障碍物并描绘其形状,让模糊的视觉变得清晰。毫米波雷达虽与激光雷达作用相近,但无法立体呈现障碍物,只能发现障碍物,所以激光雷达不可或缺。

汽车有激光雷达只能说明汽车的辅助驾驶系统“能看得清楚”而非“会开车。”

一个人的视力非常好,可是他一定会开车吗?

逻辑就是这样,有没有激光雷达实际完全不能决定车辆的辅助驾驶系统水平。

芯片算力、云端算力或大模型等概念在现阶段只是一些词汇,均不能作为定义“智驾”的参考。

目前根本没有定义上达到“自动驾驶”的量产汽车。

目前所有量产汽车中的“智能汽车”都只具备第二级(2级/L2级)的“组合驾驶辅助”系统。

这并非笔者个人主观看法,而是国标有明确阐释。3级属于有条件自动驾驶,4级为高度自动驾驶,5级则是完全自动驾驶。当下普遍处于2级水平,其名称是“组合驾驶辅助”,且未涉及任何自动驾驶相关描述。仅在详细功能里提及运用了“驾驶自动化”系统,客观来讲,该系统能在限定场景与条件下实现部分驾驶操作自动化,然而又有多少汽车爱好者知晓其中的前提条件呢?

请记住:

驾驶员必须保证驾驶自动化系统的正常运行,需保证车辆安全稳定行驶;驾驶员是保证车辆稳定运行的“第一责任人!”

简单来说,当这些车辆启动驾驶自动化系统(组合驾驶辅助)后,保障车辆行车安全的关键因素并非系统本身,而是驾驶员。驾驶员需要密切关注车辆的行驶状况,同时也要留意驾驶自动化系统的运行情况,从而确保行车安全。

如果没有尽到观察责任而引起交通事故的话,承担责任的不是车辆制造方而是驾驶员自己。

这就是现在量产车所使用的“智驾”系统。

在这样一个基础之上还有必要区分“高阶”和“低阶”吗?

从国标视角剖析,所得结论客观而言,均处于“低阶Plus+++”水准,并无真正高阶者。故而,不论白皮书怎样定义解读,也不论汽车品牌如何描述界定,汽车用户都不可把现阶段车辆搭载的“组合驾驶辅助”系统视作真有高阶功能。笔者曾多次提及:现阶段辅助驾驶系统的真实功效,用“歇歇手,歇歇脚!”这六个字便能精准概括,仅此而已。

当前,仅有一款实现L3级自动驾驶量产的车型,且该车型为进口车,并由车企为其驾驶系统提供全面保障。在国产(含合资)汽车领域,真正意义上的自动驾驶汽车尚待问世,其具体推出时间仍充满不确定性。拭目以待。

©神选车

违法和不良信息举报:010-51254090

请您登录神选车账号参与评论